작가 소개

작품 설명

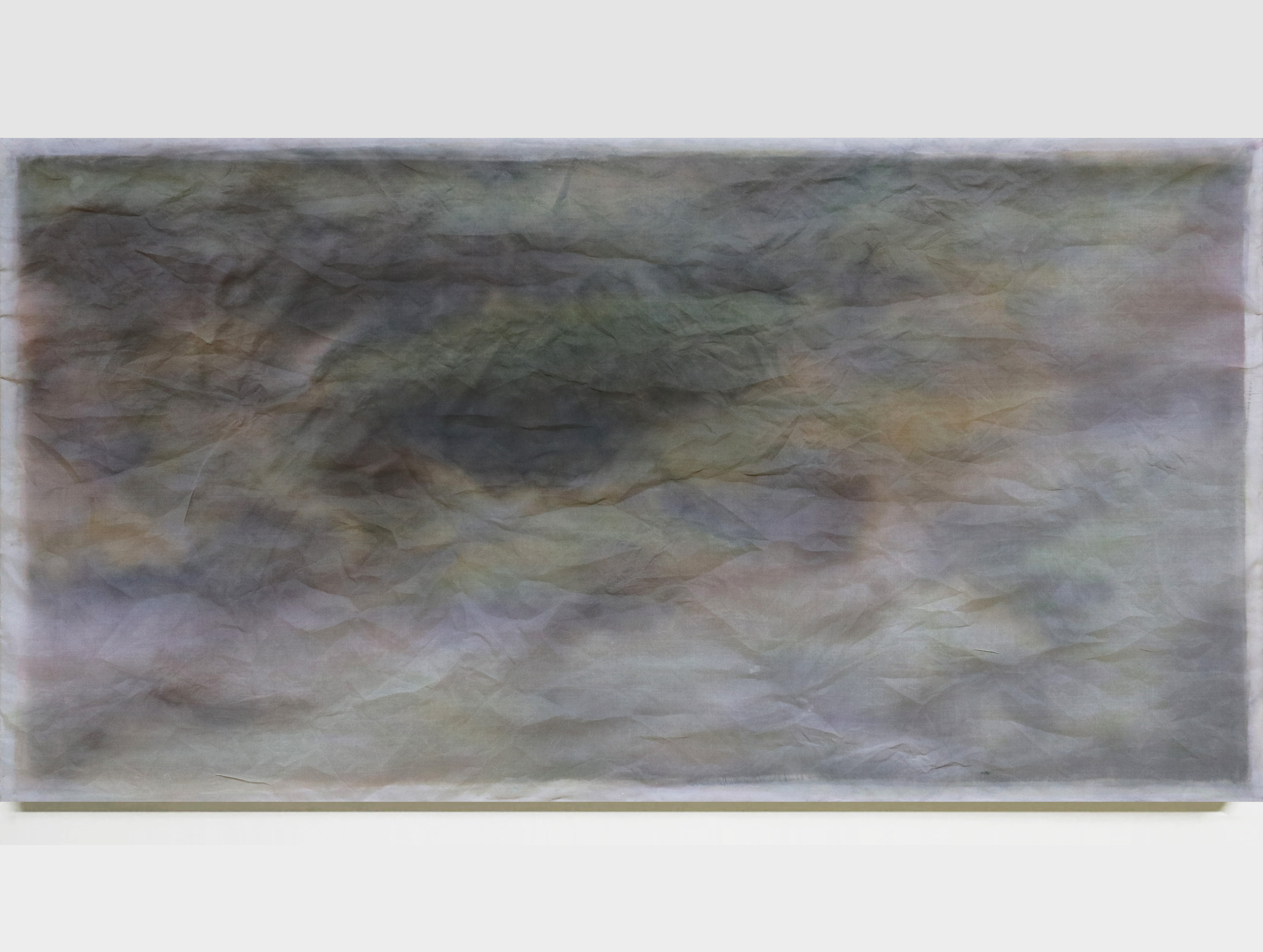

아주 작은 물방울이 해와 달을 산란했다.

물방울에 조각난 하얀 해는 때때로 회색 구름이었다가 주황색이 됐고,

달은 청록색이기도 다갈색이기도 했다.

구름의 하얀색엔 항상 투명한 하늘이 따랐지만

검푸른 회색에는 금방이라도 떨어질 비가 함께했고,

어둑한 주황색에는 여름의 7시와 겨울의 5시가,

청록색에는 그 모든 색을 되새기던 밤이 있었다.

그 하늘 안쪽에서, 나는 오지 않을 비에 투명한 우산을 준비하던 날과

따듯한 모래에 앉아 바다에 뜬 노을을 오래 보던 날, 유난히 밝던 밤 등

글자도 없고 표정도 없는 하늘의 모습으로 지나간 기억을,

어떤 날의 낮과 밤과 온도를

말 없는 그림 위에 다시 구름으로 쓰고 있다.

-

<구름으로 쓴 수필>은 개인의 기억을 계절과 온도, 낮과 밤에 따라 변화하는 하늘의 색에 빗대어 만든 작품으로, 모티프가 된 색채는 비 오기 전의 하늘과 유난히 밝던 밤, 저물녘입니다. 기억이라는 오래되고 아스라한 이미지를 만들기 위해 반투명한 비단의 뒷면에 그림을 그린 후 구겨 제작했습니다.

작품 설명

우리가 아는 다락방에 네모난 빛이 들어온다.

우리가 아는 상자 위에 얕은 먼지가 쌓여 있었고,

우리가 아는 먼지는 작은 손짓에 떠올라 하얀 춤을 추며 내려오고 있다.

작가 노트

새의 움직임을 관찰하다 보면 그들이 매일 다시 태어나는 것 같았다.

창백한 눈발 아래 어설프게 뭉개 앉아서는 까딱임을 잊고 공중을 응시한다거나, 비행하는 법을 모르는 듯 오른발을 들어 구름 그림자를 따라 밟다가도, 왼발로 멈춰서길 자주 반복하곤 해서 아주 높고 아주 낮은 그들의 시야에는 익숙해질 수 없는 우주가 펼쳐져 있는 것은 아닐까, 자주 생각했다.

백지장 같은 공중 위로 매일 다른 모양의 구름과 처음이자 마지막의 빛은 지나갔고, 나는 그런 의미의 겨울과 새의 형(形)을 미시감으로 연결 지어 보며 나의 계절도 별반 다르지 않음을 느낀다. 이내 새까만 눈이라도 빛내는 새, 아래로부터 차고 올라오는 미온까지도 말이다.

'mlm_project : 시선展' 카테고리의 다른 글

| <mlm프로젝트 : 시선展> 윤지영 작가 (0) | 2022.02.24 |

|---|---|

| <mlm프로젝트 : 시선展> 윤연빈(윤빈) 작가 (0) | 2022.02.24 |

| <mlm프로젝트 : 시선展> 김태희 작가 (0) | 2022.02.24 |

| <mlm프로젝트 : 시선展> 김진웅 작가 (0) | 2022.02.24 |

| <mlm프로젝트 : 시선展> 김연의 작가 (0) | 2022.02.24 |